如何引气纳丹田、以气养神,重铸性命根基 ?

《东医宝鉴》引《仙经》明确 “三丹田” 要义 —— 上丹田藏神、中丹田藏气、下丹田藏精,且下丹田为 “纳气之源、性命之根本”。少林易元洗髓功的 “吐纳、易筋、拍打、垂吊、打坐” 五部功法,正是以呼吸为纽带,将 “引气纳丹田” 的实操性与 “以气养神” 的核心目标深度结合,每一步功法皆围绕 “呼吸调气、气归丹田、气养精气神” 展开,现逐一解析:

一、吐纳呼吸: 以呼吸 “入门纳气”,初通丹田之路

吐纳呼吸是少林易元洗髓功的 “入门根基功”,与《东医宝鉴》所述 “松静为引气前提” 及文章中 “练松静调息” 的要求完全契合,其核心是通过自然腹式呼吸向逆腹式呼吸过渡,为 “气沉丹田” 打基础,无需依赖特定桩式,侧重身形松静与呼吸的协同。

1. 呼吸配合:从 “顺息” 到 “逆息”,引气入丹田

• 初阶(自然腹式呼吸):按文章 “松静” 要求,头正肩平、塌腰松胯(可坐可站,不拘姿势),呼吸不加勉强,吸气时膈肌自然下降,腹部微微外凸,意念随空气下沉至脐下;呼气时膈肌上升,腹部内收,将胸中 “后天之气”(呼吸之气)顺任脉引向 “下丹田”(脐下三寸范围)。此时重点在 “松”,如文章所言 “似重物顺静水下沉,无一丝勉强”,避免刻意压气。

• 进阶(逆腹式呼吸):待身体松透后,转入文章所述 “吸气提肛缩肾、气到中脘;呼气小腹外凸、气沉丹田” 的逆腹式呼吸。吸气时,小腹内收、会阴微提,将气 “提” 至中脘(胃区),如同 “聚气于中”;呼气时,两胁内合、腰胯放松,以意领气沿任脉下行,稳稳 “落” 入下丹田,形成 “提 - 落” 的气脉循环。

2. 以气养神:静中养气,神先安定

吐纳筑基呼吸的呼吸调摄,本质是 “以息养气、以气定神”,即为 “意守丹田是入静之法”,练习时意念不执着于某一点,而是随呼吸 “守” 住下丹田范围 —— 呼吸越匀缓,意念越集中,杂念越少,上丹田(脑)的 “神” 便从 “涣散” 转为 “凝聚”。此阶段虽未直接 “养神”,却通过 “呼吸调气、气定丹田” 让 “神有所依”,为后续功法的 “气养神” 铺垫根基。

二、动中炼气:易筋经 —— 以 “开吸合呼” 引气,丹田为气之枢纽

易筋经是少林易元洗髓功的 “动功核心”,文章明确其 “外动内静、有开有合,呼吸必随之升沉” 的特点,核心是通过动作与呼吸的精准同步,让 “气随动走、动归丹田”,实现 “后天之气带先天之气”(呼吸之气滋养生命本源之气)。

1. 呼吸配合:开吸合呼,气随势归丹田

易筋经每一式皆遵循文章 “开吸合呼、蓄吸放呼” 的原则,以 “引气纳丹田” 为目标:

• 开式 / 蓄势时吸气:如 “韦陀献杵” 双臂外展(开式),吸气时提肛缩肾,两胁微张(不抬肩),将气从下丹田 “提” 至中脘,如同 “聚气蓄力”,为气的 “沉” 做准备;

• 合式 / 发力时呼气:如 “摘星换斗” 身体侧屈(合式),呼气时两胁内合、小腹放松外凸,以意领气从心(中丹田)沿任脉直沉下丹田,同时动作的 “力” 从丹田生发,达于四肢末梢(如手指)。 “每一动作力之源在脚跟,经腿达腰,实是气从丹田贯串”,正是此理。

2. 以气养神:动不扰神,气足神清

易筋经 “外动” 的核心是 “内静”—— 呼吸不急促、意念不分散,始终以 “气归丹田” 为锚点。当呼吸与动作完全同步,气在丹田 “鼓荡开合”。如《神运经》“纵横者胁中开合之式,飞腾者丹田呼吸之间”,中丹田(心)的 “气” 逐渐充盈,而 “心藏神”,气足则心不慌、神不疲,练后常感 “身轻灵活、意识清明”,正是 “以气养神” 的初步体现。

三、通经导气:拍打功 —— 以 “拍呼同步” 通脉,助气归丹田

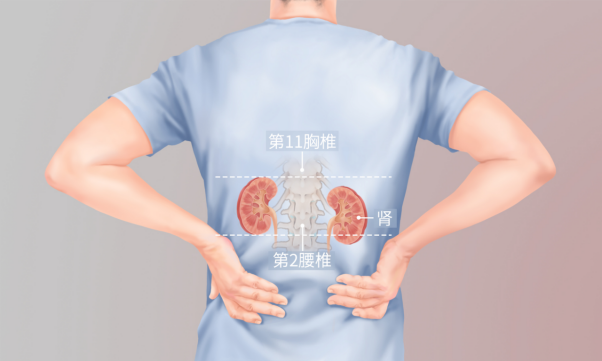

拍打功是少林易元洗髓功的 “经络疏通功”,通过拍打体表经络(尤其是腰腹、背肾区),配合呼吸 “引气入丹田”,解决 “气脉不畅、丹田气聚而难存” 的问题, 达到“改善腹腔循环、增强肾(下丹田周边)功能” 的核心目的。

1. 呼吸配合:拍时呼气,气随拍入丹田

拍打遵循 “拍呼气、停吸气” 的节奏,以 “引气纳丹田” 为核心:

• 拍打腰腹(下丹田区域)时:呼气时,手掌轻拍脐下三寸及两侧(下丹田范围),借助拍打的震动力,将胸中散气、经络滞气 “顺向” 引至下丹田,如同 “以拍为引,推气归巢”;

• 拍打背肾区时:吸气时提气至中脘,呼气时拍打背部肾俞穴,此时意念集中于下丹田,让 “气” 随拍打从背侧经络 “反向” 汇入丹田,强化 “肾藏精、精化气” 的功能,因为下丹田附近脏器属肾,练丹田即补肾。

2. 以气养神:通脉则气顺,气顺则神安

文章强调 “气为神之母”,若经络堵塞、气行不畅,神必涣散。拍打功通过 “呼吸 + 拍打” 疏通经络,让丹田气 “聚而能运”—— 下丹田的 “精” 化 “气” 后,沿经络上行至中丹田(心)养 “气”,再至中丹田(心)的 “气” 上行至上丹田(脑)养 “神”,最终实现 “经络通→气顺→神安” 的闭环,练后常感 “疲劳消散、精神提振”。

四、核心聚气:垂吊功 —— 以 “蓄吸放呼” 固丹,激活先天之气

垂吊功是少林易元洗髓功的 “核心聚气功”,其 “借助外力、内调呼吸” 的特点,契合“以后天之气养先天之气” 的核心理论,通过精准的 “蓄吸放呼”,让 “气深纳丹田、激活本源”,是 “引气纳丹田” 的关键进阶。

1. 呼吸配合:蓄吸提气,放呼沉丹

垂吊时需严格遵循文章 “蓄吸放呼、闪跳为吸、发力为呼” 的原则,步骤如下:

• 蓄势(垂吊物上提)时吸气:双脚抓地、塌腰松胯,吸气时提肛缩肾、两胁微张,将气从下丹田 “提” 至中脘,同时意念集中于 “气聚中脘”,如同 “蓄力待发”,此时避免憋气,保持呼吸深长;

• 下放(垂吊物下沉)时呼气:呼气时,小腹放松外凸、会阴微提(不松懈),以意领气从心(中丹田)沿任脉 “沉” 入下丹田,同时借助垂吊的 “向下拉力”,让气 “深纳” 丹田,如同 “将先天之气稳稳锚定于丹田”。文章所述 “先天之气渐渐落于丹田,丹田之气渐渐充盈”,正是垂吊功的核心效果。

2. 以气养神:丹气充盈,神自充盈

下丹田是 “生气之源”,垂吊功通过呼吸聚气,让丹田气从 “稀薄” 转为 “充盈”—— 当丹田气足,“精化气、气化神” 的过程加速:下丹田的 “气” 滋养中丹田(心),让 “心神” 不怯;中丹田的 “气” 上行至上丹田(脑),让 “元神” 清明。练后常感 “两腿有力、头脑清醒”,正是 “丹气足→神自足” 的体现。

五、静中养神:打坐功 —— 以 “逆腹息 + 意守” 养丹,气养神之极致

打坐功是易筋洗髓功的 “静功收尾”,与文章 “第三步练习打坐,将动作与呼吸结合” 的要求一致,核心是通过深度逆腹式呼吸 + 意守丹田,让 “气在丹田涵养、神在静中滋养”,实现 “引气纳丹田” 到 “以气养神” 的最终闭环。

1. 呼吸配合:深息养丹,气不外散

打坐时采用文章所述 “逆腹式呼吸”,且比基础呼吸筑基、易筋经更深入:

• 吸气:小腹内收、提肛缩肾,气从下丹田 “提” 至中脘,此时意念轻守中脘,感受 “气聚于胸下”;

• 呼气:小腹外凸、两胁内合,气从心(中丹田)缓缓沉入下丹田,意念随之 “落” 于丹田范围(不执着于点),如同 “将气‘存’入丹田,不使其外散”。呼吸需达到 “深长匀缓” 的要求,追求 “先天之气宜稳,后天之气宜顺”。

2. 以气养神:丹气贯三田,神归其府

打坐的核心是 “三丹田气脉贯通,以气养神”:

• 下丹田(藏精)的气充盈后,沿任脉上行至中丹田(藏气),让 “气” 与 “心” 合,心神安定;

• 中丹田的气再上行至上丹田(藏神),如同 “以气为养,滋养元神”,此时意念从 “守丹田” 转为 “无念而静”,文章所述 “意识入静、感知自身功能” 的状态达成 —— 上丹田的 “神” 不再被杂念干扰,完全由 “气” 滋养,最终实现 “神清、气足、精满” 的境界。

六、呼吸为 “引”,丹田为 “根”,气养神为 “果”

少林易元洗髓功五部功法,实则是 “以呼吸串联丹田” 的完整体系:吐纳筑基(入道养气)→易筋动练(气随动归)→拍打通脉(气顺归丹)→垂吊聚气(气深纳丹)→打坐养神(气养神安)。每一步皆以呼吸为核心纽带,遵循《东医宝鉴》“丹田为性命根本” 的理论,实现 “引气纳丹田” 的实操;最终通过 “下丹田藏精、中丹田藏气、上丹田藏神” 的气脉循环,达成 “以气养神” 的终极目标 —— 呼吸不停,气脉不止;丹田气足,神自充盈。